- ニーゴ・リユースのKININARUマガジン

まさに「Navigator」!?国産ハイエンドギターが後世に伝えたい古き良き仕様とは

ギターロックがメインストリームに帰ってきた!

と思っているのは私だけではないはず。最近では以前よりもテクニカルなギターフレーズが目立ち、それに伴い「現代的なプレイアビリティを備えた」という仕様のギターを楽器屋さんでよく見かけます。

ということは、ギターも時代とともに進化しているということですね!

しかし特にギターに関しては「ヴィンテージ」や「復刻版」というカテゴリーが非常に人気なジャンルであることも事実です。

ご存じGibsonのレスポールで言えば、1958年製から1960年製のものは通称「バースト」と呼ばれかなり高額で取引がされています。その年代の仕様を復刻したものも「ヒスコレ(Historic Collection)」とネーミングされており、こちらもかなり人気です。Fenderもアコギで有名なMartinも同様に、人気がある年代とそれに伴う仕様があります。

時が経ち数が限られている本物のヴィンテージはなかなかお目にかかれないもの。今回は国産ハイエンドギターを製造しているESPが展開している本物のヴィンテージトーンを追求した「Navigator」というブランドのギターのスペックから古き良き人気の仕様をご紹介したいと思います。

Navigatorとは?

NavigatorはギターメーカーのESPが展開しているブランドです。

ESPと言えばTHE ALFEEの高見沢さんがあのエンジェルギターを発注していたり、SUGIZOさん(LUNA SEA、X JAPAN)が使用している事でも有名です。つまり意識していなくても一度はテレビで見たことがあるのではと思います。国内でプロの使用者がかなりいますが、その多くはヴィジュアル系の方が比率としては多く見受けられ、ギターもそれに伴って見た目も性能もハードな物が多いです。

高級なギターメーカーさんと思いきや「GrassRoots」というエントリーのブランド展開もしており、これからギターを始めるよーという方にも広く間口が取られております。専門学校も展開しており、プレイヤーだけでなく楽器の作り手となる「クラフトマン」の育成にも力を入れてます。ここはそのままESPの物づくりのレベルが高いという事の裏付けになるかと思って良いですね。

「Navigator」はそんなESPの数あるブランドの中でトラディショナルなギターを作っている最上位のブランドとなっております。

つまり昔ながらのレスポールやストラトやらを最高の木材とパーツと技術で現代に蘇らせるというコンセプトで製品がラインナップされているという事。

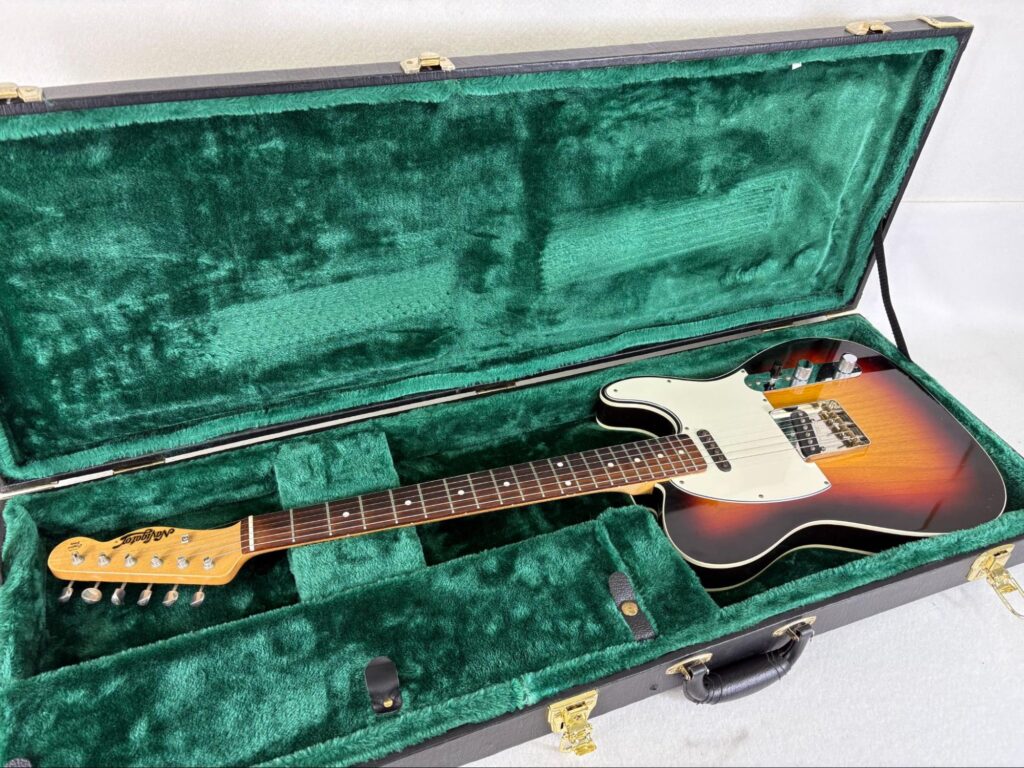

では、これからたまたま?私が所有しているNavigator「N-TE-CTM」というテレキャスタータイプのギターを例にとってこだわりの古き良き仕様を紹介していきます。

NavigatorのN-TE-CTMって?

型番の頭文字を見てみると、「N」はNavigator、「TE」はテレキャスタータイプ、そして「CTM」はカスタムモデルを意味しているのでは?と思い、調べてみました。

すると、ビンゴ!

このモデルは、1960年代にFenderから発売されたテレキャスターのカスタムモデルを原型としているコピーモデルだということがわかりました。

※「カスタム(custom)」とは、「特別誂(あつら)え」を意味する言葉です。

たとえば、ブラックのボディにゴールドパーツをあしらったレスポール・カスタムのように、メーカーが特別感や高級感を意識して設計した「特別仕様」のモデルを指します。

見た目の特徴

実際に手元のNavigator「N-TE-CTM」を見ていきましょう。

カスタムということですが、ぱっと見で、普通のモデルと何が違うのか?

レスポールカスタムのように判りやすくギラギラはしていません。

レギュラーラインナップとの見た目の大きな違いは、

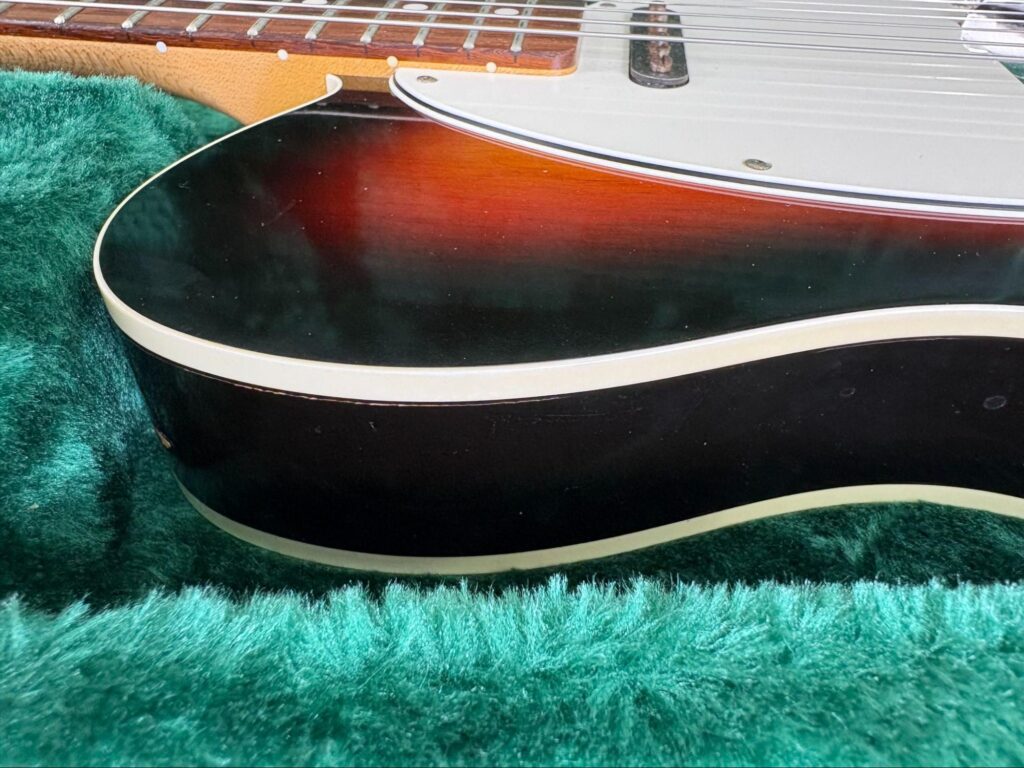

・ボディにバインディングと呼ばれる縁取りがされている

・サンバーストカラーになっている

・白・黒・白の三重構造になっているピックガードがあるということでした。

サンバーストカラーは今ではテレキャスターに限らずギターの定番のカラーリングとなっているため、もはや見慣れたものですが当時は高級感を出すためのカラーリングだったのでしょうか。ピックガードも最近ではよく見るデザインなのですが、バインディングがされているというのが見た目に置いて「N-TE-CTM」の最大の特徴だと言えそうです。

弱点は強み?洗練されていない良さ

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、私のNavigator「N-TE-CTM」は、2点ほど改造を加えており、ピックアップとブリッジを交換しています。

なぜ変更したのかというと、当時の私には、このギターが楽器として致命的に扱いづらいと感じたからです。

しかしその裏には、今となっては愛すべき“古き良き仕様”が詰め込まれていたことに、当時の私はまったく気づいていませんでした。

元々「N-TE-CTM」には、フロント・リアともにSeymour Duncan製の「ANTIQUITY II」ピックアップが搭載されていました。

このモデルは、素材、構造、外観に至るまで、1960年代中期に製造されたヴィンテージ・ピックアップを忠実に再現したものです。

ところが、交換当時の私は、ノイズの乗りやすさやパワー不足に悩まされていたこと、そしてP-90サウンドへの憧れがあったことから、フロントとリアの両方を、P-90に構造が近いピックアップへと換装してしまいました。

現代ではノイズレス・ピックアップが開発されており、「ノイズが少ないほど良い」と考えるのが一般的です。私も当時はその一人でした。ですが今振り返ると、ノイズさえも含めてこそヴィンテージトーンの味わいであったのだと感じています。

※もともとマウントされていたピックアップと同型のもの。

わざと古ぼけたようなくすみや錆をネジなど細部に至るまで表現してます。

現物が無くて残念!

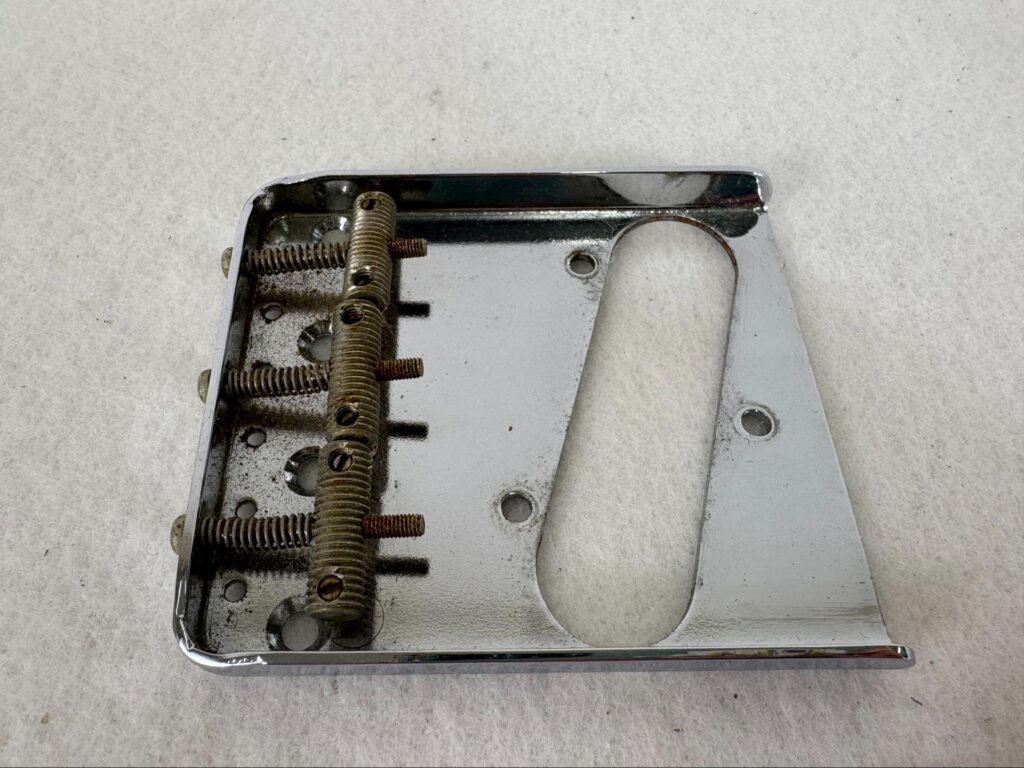

Navigatorのブリッジはもともと「VintageType TE-3WAY SPIRAL」が採用されておりました。

これは、1つのサドルに2本ずつ弦が乗っており片方の弦を調整するともう片方がズレるという特徴があり、テレキャスターは弾きにくいと言われる理由の一つとなりました。

ギターは開放弦の音と1オクターブ上となる12フレット上の音がちゃんと1オクターブ上になるようにチューニングをする必要があり、こちらがどうしても合わせられないのです。

楽器としては致命的な弱点ですよね。音痴という事になるので。

しかしそれこそが当時の音の特徴ともいえるため、そちらも時代に逆行して再現したんですね。

現代のテレキャスターは1弦ずつ調整できる6連サドルや3連サドルに切込みや段差などで角度をつけてオクターブチューニングを合わせることができるようになっています。

このように見た目だけじゃなく、現代では使いづらい仕様もそのまま再現しているというのがNavigatorのコンセプトのようです。

私の、使いづらいから改造してしまったという感性も間違いではないようで安心しました!

木材選定

このギターの本家となるFenderのテレキャスターでは60年代からボディ材がアッシュからアルダーに切り替わっています。木目からわかるようにこちらのNavigatorもアルダー材です。加工のしやすさや癖のない音響特性が特徴の王道のアルダー材は、当時のトーンを再現するためには当然押さえておきたいポイントです。

ネックはメイプルで指板はローズウッド。こちらも王道スペックです。ギターの木材の切り方にもいろいろありまして、切り方で頑丈さと音響特性が変わってきます。

こちらのネックを上から覗いてみると、斜めに繊維が走っている為、綺麗な追い柾目だとわかります。追い柾目というのは頑丈さも音響の良さも兼ね備えた木材の切り方です。ギターを見る時に気にして見てみるのも面白いですよ。

木材によってやギターのコンセプトによって良いの定義が違うため作り手の意図を理解することも大事ですね。

木材も個体差があって、Navigatorの公式サイトにもあるようにN-TEシリーズにはESPのブランドの中でも特にグレードが高いものを使っているそうです。

木材も無限にはないしすぐに成長するものではないので、昔使うことができた木材も今は使えなかったりで代替品に変わったりしています。

その中でここまでこだわり抜くことは本当に大変な事だと思います。

個人的なお気に入りポイント

Navigatorのギターにはボリュームポッドにハイパスフィルターというコンデンサーが搭載されています。これはボリュームを絞っていくと高音域の音量を残したまま音量が絞られていくという機能です。

こちらは音色に大きく関係するもので、例えばボリューム10でハイゲインサウンドの音作りをしてもボリュームを3くらいに絞るとキレのあるクランチサウンドに様変わりします。音が太すぎてコードの分離が悪いと感じたら8くらいに絞るとすっきり整った音になります。テレキャスターは1ボリューム1トーン3ウェイセレクターとかなりシンプルな構成ですが、このハイパスフィルターによって意外と広い音作りが出来ます。

しかし音量自体どうしても下がってしまうのでアンプやエフェクターで音量の調整は必要です。音作りが上手くいかないときは選択肢として持っておけるところが個人的にお気に入りのポイントです!

ハイパスフィルターは取り外す人もいるらしいので好き嫌いが分かれているみたいですが、当時使用されていたのであればNavigatorには当然のように搭載されています。素晴らしい。

まとめ

今回はESPが誇るトラディショナル系のブランド「Navigator」のテレキャスタータイプのカスタムモデルを基にお話させて頂きました。いかがでしたでしょうか?

まるでタイムスリップさせたかのように作り方や細部にまでこだわる物作りの姿勢はまさにブランド名の通り本物のヴィンテージトーンへの「案内人」と呼ぶにふさわしいと思いませんか?

技術が進んで良くなるものもあれば、当時の仕様の良さを活かした製品もまた魅力的だなーと感じました。テレキャスターは人気モデルなため使用アーティストが多いですが細かい仕様が違っていたりするので、テレビや動画で見かけたときに調べてみるのも面白いかもしれないですね!

ニーゴ・リユースではそういった細かいところも見ながら査定させて頂きます。

もし今は使っていないけど思い入れがあるギターを納得して手放したい!

憧れのモデルに買い換えをしたい!

などなどでご売却をご検討ならばニーゴ・リユースに買取をぜひお任せください!

YouTubeでも音楽とカメラの歴史を紹介していますので是非ご覧ください!